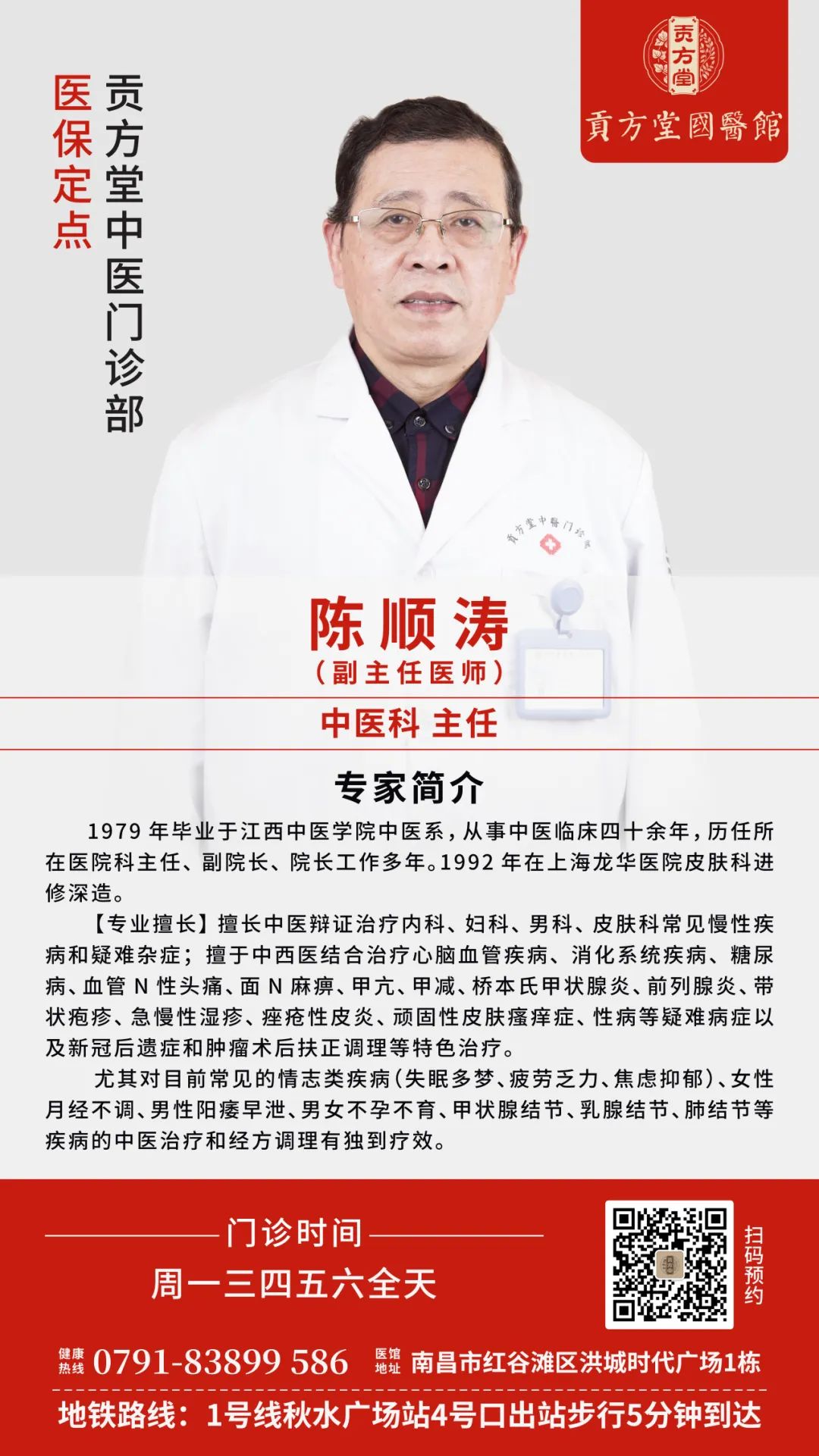

入秋后咳嗽不断怎么回事?南昌贡方堂陈顺涛医师妙方止咳!

大家有没有发现,入秋之后,昼夜温差加大,空气湿度下降,许多人开始出现咽干、喉痒、咳嗽不止的症状?有时候连觉都睡不好,整夜整夜的咳,严重影响生活质量和日常工作!南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师解释,在中医看来,这是秋季特有的气候特点——“燥邪”当令,最易损伤娇嫩的肺脏,从而引发“秋咳”。

为何秋季容易引发咳嗽?

秋季咳嗽多以外感燥邪为主,并常与风、寒等邪气结合侵袭人体。

燥邪伤肺,肺失宣降:肺为“华盖”,主呼吸,开窍于鼻,外合皮毛,喜润而恶燥。秋季干燥的空气(燥邪)从口鼻吸入,最易耗伤肺津,导致肺的宣发和肃降功能失常。津液亏损,气道干涩,肺气上逆,便会引发干咳无痰或痰少难咯。

寒温交替,外邪袭肺:初秋(温燥)天气尚热,但早晚已凉;深秋(凉燥)则寒气渐重。人体若不适应这种温差变化,极易被风、寒等外邪侵袭,与燥邪结合,共同犯肺,引发风寒咳嗽或风热咳嗽,并带有燥象。

针对秋季咳嗽,中医有哪些治疗手段?

温燥伤肺证

表现:咳嗽少痰或干咳无痰,痰黏难咯,甚至痰中带血丝;咽喉干痛,口鼻干燥,伴有发热、微恶风寒、头痛。舌红,苔薄白而干。

治法:辛凉甘润,清肺润燥。

经典方:桑杏汤(《温病条辨》)。方中桑叶、杏仁宣肺止咳,沙参、梨皮润肺生津,栀子清热。

凉燥伤肺证

表现:咳嗽痰少或无痰,咽干唇燥;兼有恶寒发热、无汗、头痛等类似风寒的症状,但干燥感更明显。舌苔薄白而干。

治法:温润止咳,宣肺散寒。

经典方:杏苏散(《温病条辨》)。方中苏叶、前胡解表散寒,杏仁、桔梗、枳壳宣降肺气,半夏、茯苓化痰。

肺阴虚证(久咳不愈常见)

表现:干咳无痰,或痰少而黏,声音嘶哑;午后潮热,盗汗,五心烦热。舌红少苔。

治法:滋阴润肺,化痰止咳。

经典方:百合固金汤(《慎斋遗书》)或养阴清肺汤。

陈医师介绍,除了以上中药内服,中医还有一些辅助的外治疗法:

针灸:常取肺俞、列缺、照海、天突等穴位,宣肺止咳、滋阴利咽。

推拿:按揉天突穴、膻中穴,分推肺俞穴,对缓解咳嗽有立竿见影之效。

秋咳饮食调理指南

饮食原则以 “滋阴润肺” 为核心,忌辛温燥烈之品。

推荐食物:

果蔬类:梨、荸荠、甘蔗、银耳、百合、山药、白萝卜、蜂蜜。

食谱示例:

川贝冰糖炖雪梨:润肺止咳化痰,适用于燥咳、热咳。

银耳百合莲子羹:滋阴润肺,安神,适合久咳阴虚者。

蜂蜜萝卜饮:白萝卜切块,蘸蜂蜜腌制,取汁水兑温水喝,能缓解咽干咳嗽。

禁忌食物:

辛辣刺激:辣椒、花椒、生姜、大蒜等,会耗伤肺津。

油炸烧烤:燥热伤阴,加重体内燥邪。

烟酒:对呼吸道刺激极大,易化燥伤阴。

医案

患者:方小姐,33岁。

主诉:咳嗽月余,因秋游后发作。

初诊:症见干咳无痰,喉痒即咳,夜间尤甚,咽干鼻燥,微有头痛,舌红少津,苔薄黄,脉浮数。

辨证:外感温燥,肺津受伤。

治则:清宣温燥,润肺止咳。

方药:桑杏汤加减(桑叶、杏仁、沙参、浙贝母、淡豆豉、栀子、梨皮)。

反馈:服药3剂后,咳嗽大减,喉痒咽干明显缓解。继服3剂,并以银耳汤调养而愈。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。