耳朵里面嗡嗡响怎么解决?贡方堂熊一向老中医经方补气活血,化解耳鸣!

最近听力减退,耳朵里总是嗡嗡响,就好像有一只苍蝇一直在耳边一样,这是怎么回事呢?

南昌贡方堂国医馆中医科专家熊一向主任表示,耳朵嗡嗡响就是耳鸣,曾有统计数据显示,耳鸣在普通人群中的发病率约为10~20%,其中,多数是一过性的、暂时的,但如果一直没有缓解改善,那么就要警惕了!经常耳鸣不仅会导致失眠、乏力、焦虑烦躁,更有可能引起听力长期或永久损伤。

为什么不少耳鸣患者就医检查,未发现耳朵有明显异常,却还是经常会出现耳鸣呢?

事实上,这类情况很可能是由气虚血瘀所导致,这也是临床上常见的一类导致耳鸣反复发作的病因。经常性耳鸣要怎么办?吃什么药能好?

今天熊主任就给大家分享一个方子——补阳还五汤,它能益气活血,让你摆脱耳鸣困扰!

补阳还五汤

【组成】黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁。

【用法】水煎服。

【功用】补气,活血,通络。

【主治】中风之气虚血瘀证。半身不遂,口眼㖞斜,语言謇涩,口角流涎,小便频数或遗尿失禁,舌暗淡,苔白,脉缓无力。

【运用】本方既是益气活血法的代表方,又是治疗中风后遗症的常用方。临床应用以半身不遂,口眼喁斜,舌暗淡,苔白,脉缓无力为辨证要点。

【加减】本方生黄芪用量独重,但开始可先用小量(一般从30-60g开始),效果不明显时,再逐渐增加。原方活血祛瘀药用量较轻,使用时,可根据病情适当加大。若半身不遂以上肢为主者,可加桑枝、桂枝以引药上行,温经通络;下肢为主者,加牛膝、杜仲以引药下行,补益肝肾;日久效果不显著者,加水蛭、虻虫以破瘀通络;语言不利者,加石菖蒲、郁金、远志等以化痰开窍;口眼㖞斜者,可合用牵正散以化痰通络;痰多者,加制半夏、天竺黄以化痰;偏寒者,加熟附子以温阳散寒;脾胃虚弱者,加党参、白术以补气健脾。

该方出自清代医家王清任的《医林改错》,为治疗气虚血瘀型中风后遗症而设,是益气活血的代表方。

全方中重用黄芪补益元气,意在使气旺则血行,瘀去而络通;当归尾活血而不伤血;桃仁、红花、赤芍、川芎协同当归尾以活血祛瘀;地龙通经活络,力专善走,周行全身,以行药力。该方补气药与活血药相伍,可使补气而不壅滞,活血又不伤正,诸药合用,则气行、瘀祛、络通,从而解除气虚血瘀的情况。

医案

患者:赵女士,年龄49岁。

主诉:经常无明显原因出现耳鸣,呈发作性,如蝉鸣声,夜间明显。后逐渐加重,呈持续性,伴有疲倦乏力,经常容易紧张焦虑,爱叹息,进食后腹胀,睡眠差,夜尿多,大便偏干。

初诊:患者情绪低落,头晕耳鸣,舌象可见舌质淡黯,舌苔薄白腻。

辨证:气虚血瘀。

治则:补气活血为主,兼以化瘀通经,疏肝健脾补肾之法。

开方:补阳还五汤为基础方化裁。

黄芪、红花、川芎、桃仁、当归、五味子、石菖蒲、牡丹皮。7剂,每日1剂,水煎服。嘱患者保持饮食清淡,调畅情绪。

二诊:赵女士自述耳鸣稍减轻,精神较好,睡眠改善,情绪稍好转,腹胀未见明显减轻,大小便正常;舌象见舌暗、苔白。上方去桃仁、红花,加白术、甘草健脾益气、薄荷疏肝理气、炒栀子泻火除烦、牡蛎、酸枣仁重镇宁心安神、淫羊藿扶正补益,继续服7剂。

三诊:患者精神转佳,耳鸣症状进一步改善,睡眠、情绪较前明显好转,食后腹胀亦明显减轻。调整组方继续服7剂,后随访知患者耳鸣等症状基本消失。

中医治病讲究方症结合,对症用药,并不是将名方照搬使用就能治病,需诸药合用,君臣佐使,才能共凑奇效。

如果你有结节、囊肿、肌瘤、更年期等疾病的困扰,可以一对一咨询老中医,会用专业知识和经验帮助大家!

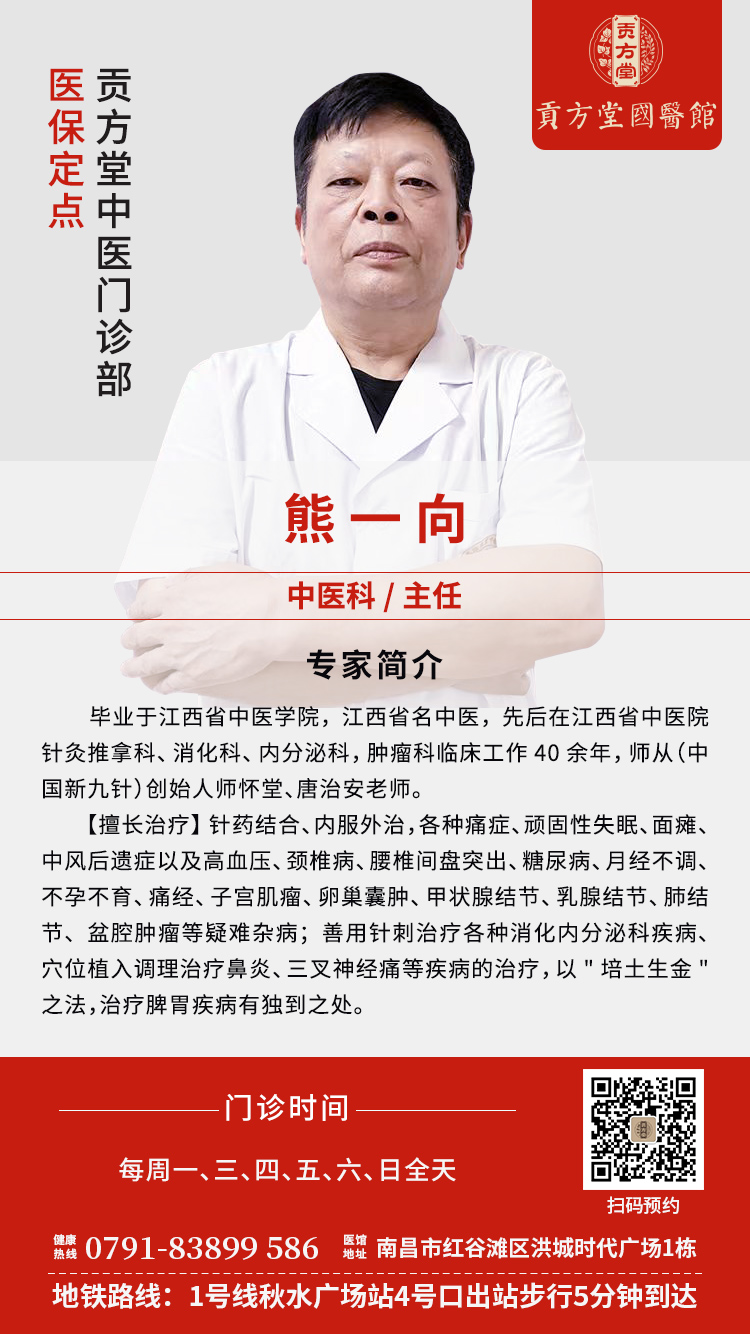

专家介绍

熊一向,毕业于江西省中医学院,江西省名中医,先后在江西省中医院针灸推拿科、消化科、内分泌科,肿瘤科临床工作40余年,师从(中国新九针)创始人师怀堂、唐治安老师。熟悉以针药结合、内服外治疗法治疗各种痛症、顽固性失眠、面瘫、中风后遗症、高血压、颈椎病、腰椎间盘突出、糖尿病、妇科月经不调、痛经、子宫肌瘤、软巢囊肿、甲状腺结节、乳腺结节等疑难杂病。以"培士生金"之法治疗脾胃疾病有独到之处。

擅长使用九针法对各种慢性颈肩腰腿痛、骨关节痛、头痛、三叉神经痛、腰背部手术后疼痛综合征、癌痛、经痛、带状疱疹后遗神经痛、神经病理性疼痛(周围神经损伤后疼痛、脊髓损伤后疼痛、幻肢痛、糖尿病神经病变引起的疼痛、残肢痛)、复杂性区域疼痛综合征、缺血性疾病及其他慢性顽固性疼痛的治疗。

坐诊时间:每周一、三、四、五、六、日

坐诊地点:江西省南昌市红谷滩区洪城时代广场1栋贡方堂国医馆 · 中医门诊部